瀬田川虎石-II, Setagawa Tora Ishi

瀬田川虎石

瀬田川の虎石について、少し変わり種を紹介する。なお、変わり種であるか否かは、よく見かける虎石か、そうでないかの違いだけで明確な区分けはない。

瀬田川の虎石 - かね虎、豹虎

かね虎と呼ぶほど硬質か、豹虎と呼ぶほどヒョウ柄かと云われると少し躊躇するが、一般的な虎石より遥かに硬質で叩けば清音を発し、 また梨地が通常より大きく凹凸が立体的、ヒョウ柄にもみえる虎石である。

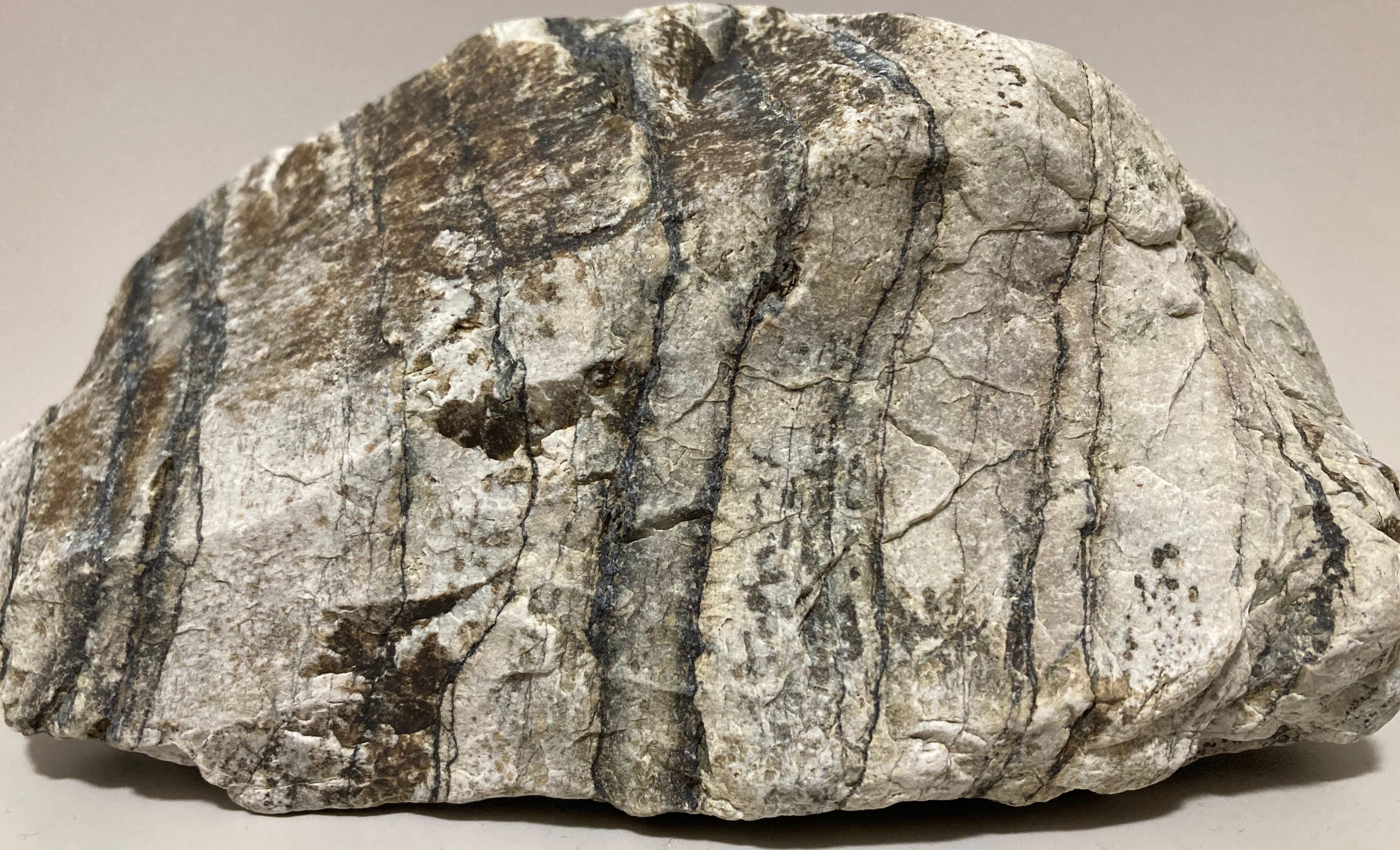

瀬田川の虎石 - 片麻岩系

上野グリーンクラブで瀬田川の虎石として入手されたものである。 これまでの虎石と違って茶黄色の層がほとんど出っ張っていないこと、また模様のように入り組んでいる点が異なる。

裏面は茶黄色がほとんどなく、ざらざらしており片麻岩のようである。 光の加減でキラキラ輝くところもあり、石というより鉱物の要素が強く感ずる。

また、茶黄色の層については通常の虎石よりも光の反射が強く金色に近いといえる。

果たしてこのような石も虎石の範疇に入るのか、そして本当に瀬田川の産かというのは悩ましい。

一方で、私は同じく虎石が産する庄内川でこれと似たような金色に近い虎石を見かけたことがある。 それも鉱物的でキラキラしており、全体的に金色に近いものであった。 従って、虎石の産するところ、どうもこういった形態の虎石も産するようであり、庄内川で見かけたものよりこちらの方が数段質がよいことから(庄内川の虎石は瀬田川の虎石よりランクが下がる)、写真の石は瀬田川の虎石だろうと推測している。

瀬田川の虎石 - 白虎

これも単純に白虎と呼んでよいか悩む虎石である。

確かに通常茶黄色の層は白いが、あまりに細く襷のようである。 逆に通常黒い梨地もみられるホルンフェルスの層の幅が大きすぎる。

産地不明の虎石 - 遠山

この虎石は、瀬田川の特徴が見られないことから、瀬田川以外の虎石と思われる。 富山の古い家の床の間に飾ってあったそうだ。

主峰と副峰のバランスがわざとらしいところがあるのである程度手が入っていると思われる。 仮に手が入っていないとすれば驚きだ。

一方で茶黄色の層がパリッとしていて、瀬田川よりも硬い印象も受ける。 なかなか良さそうな虎石である。さて、どこの産であろうか。

瀬田川虎石の起源 - 守山石

虎石は瀬田川だけが産地ではなく、揖斐川や阿賀野川など様々な場所で見つかる。 一方で「虎石といえば瀬田川」と言っても過言ではないほど、瀬田川の虎石は名高い。

理由として、石質の良さと、虎模様の黄土色と黒色の比率がちょうど良いことが挙げられるが、おそらく他の産地とは異なりちょうど良い虎石を育む事情が瀬田川周辺にはあると考えられる。

その辺りの事情を探る過程で、守山石を知ったためここに紹介する。

守山石は、琵琶湖西、滋賀県は大津市八屋戸、守山地区で見つかる虎模様の庭石である。

その昔、近代日本庭園の先駆者とされる七代目小川治兵衛が見出した石とされ、滋賀の銘石として珍重されている。

守山地区の隣の木戸地区でも似たような石が見つかることから、比良山麓、特に蓬莱山近辺に広く分布している石だと思われる。

この石の特徴は何と言ってもその虎模様であるが、瀬田川の虎石に似て、黒い箇所をサンドするように梨地のような模様が少し見られる。

鉱物的にはチャートといわれるが、珪酸分が多くないようで透明感はほぼなく、僅かに粉っぽく、石灰岩のようにすら見える。 しかし塩酸には反応しない。

よく見ると、忍石(デンドライト)のような模様も見られる。

守山石が琵琶湖に流れ出て、琵琶湖から流出する唯一の川、瀬田川で虎石として見つかる。 瀬田川の虎石の全てが守山石という訳ではなく、琵琶湖周辺一帯に守山石とよく似た岩盤があり、そこから瀬田川の虎石が生まれるのではないかと想像している。